不知道从什么时候开始,“设计院”渐渐变成贬义词了。甚至出现了著名的的设计院“知乎劝退”专题。

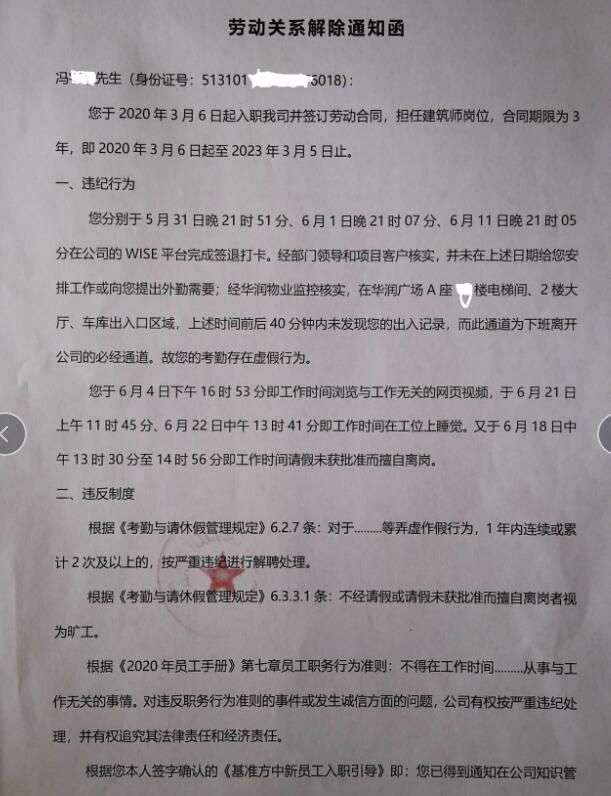

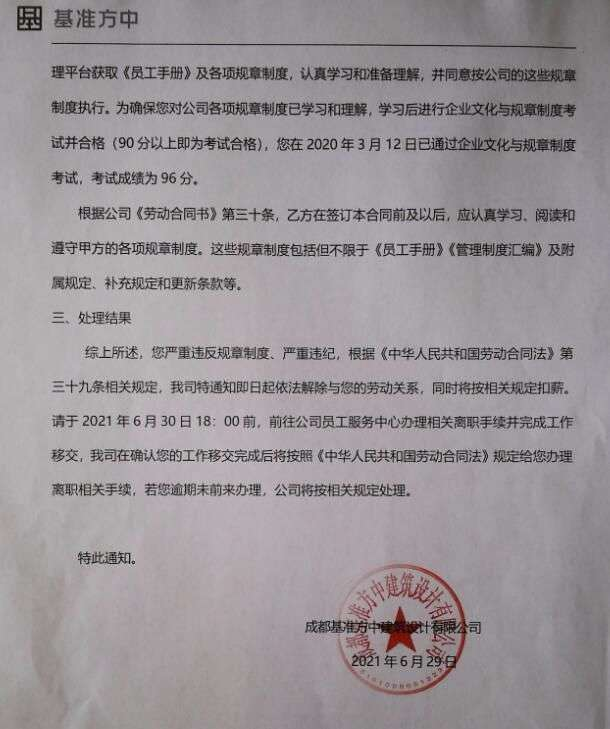

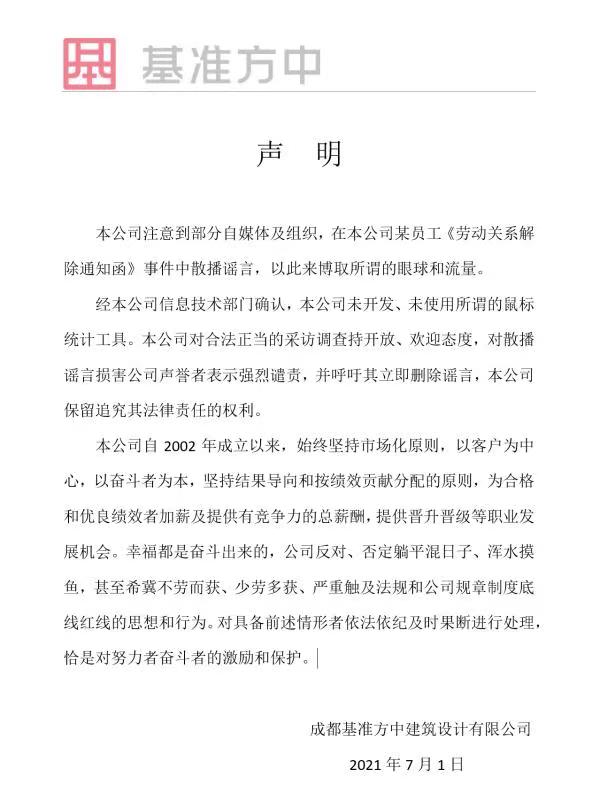

最近一则《解除劳动合同通知书》又把设计院的管理推到了风口浪尖。

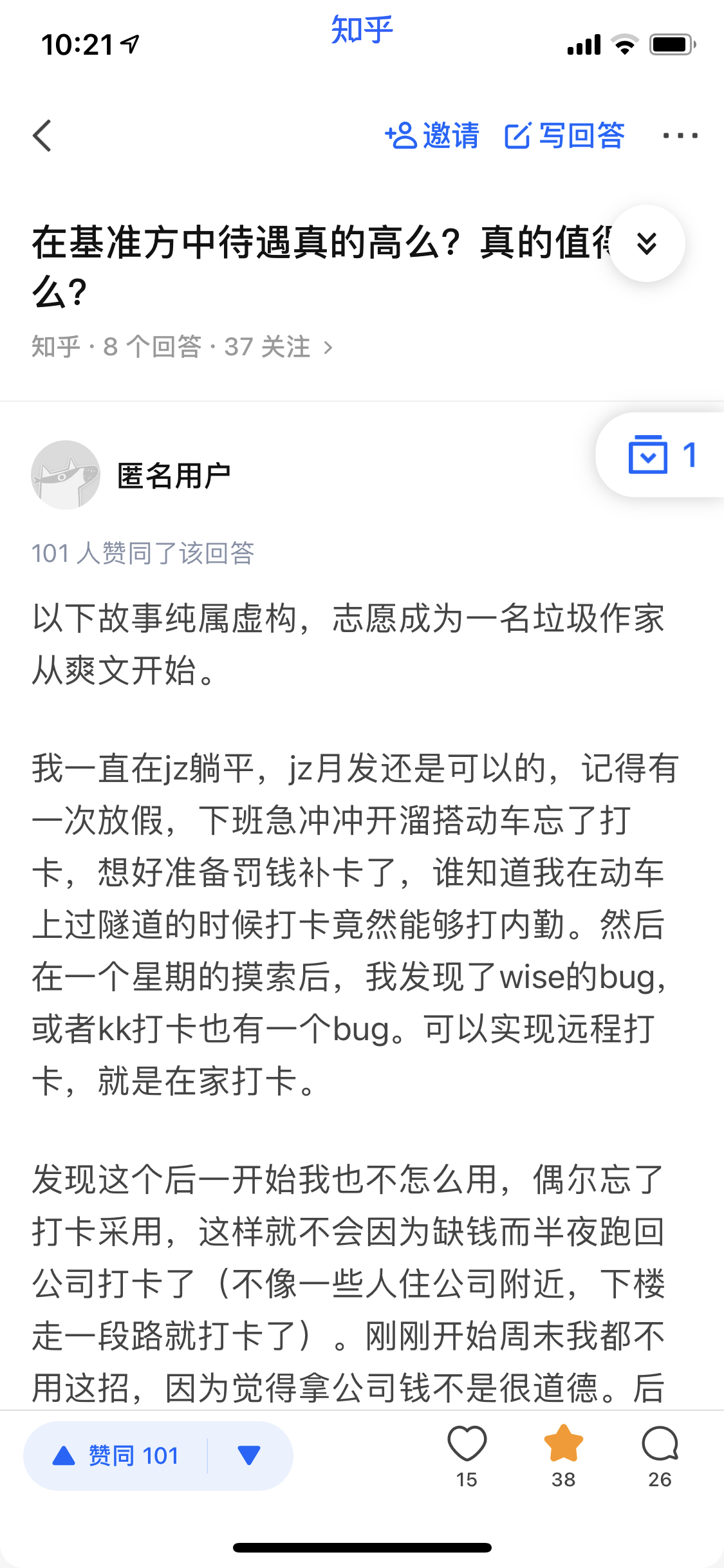

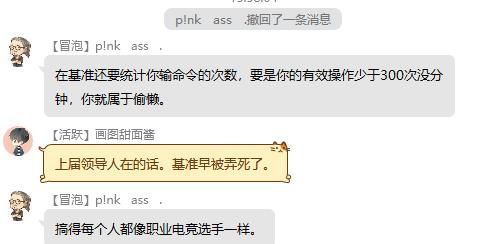

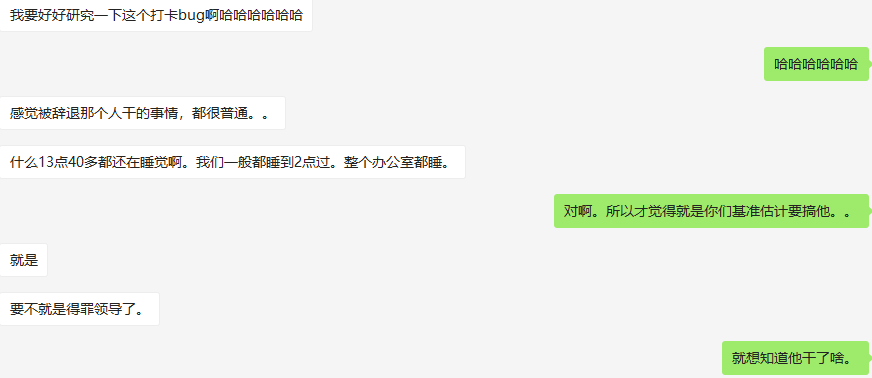

据分析,这位员工很可能是因为在知乎上发布了摸鱼秘籍,而被顺藤摸瓜进行了精确定位。

真相如何,按照现有资料不好判断。但基准的声誉肯定是收到了影响,有可能会让一些准备入职的员工另做打算。甚至这可能对类似的设计院又起到了一次劝退效果。被解除劳动合同的“摸鱼者”丢了工作,继续留在行业的设计师可能会受到更加严格的监控。

这里面,没有赢家。

X理论和Y理论

有关管理一直有着X理论和Y理论的说法,最开始由道格拉斯·麦格里格(Douglas McGregor)提出,他认为每个管理决策和管理措施的背后,都有一种人性假设,这些假设影响乃至决定着管理决策和措施的制定以及效果。

X理论假设:一般人的本性是懒惰的,工作越少越好,只要有就会就会逃避工作。大部分人对集体(公司,机构,单位或组织等)的目标不关心,因此管理者需要以强迫,威胁处罚,指导,金钱利益等诱因激发员工努力工作。

Y理论假设:人们在工作上的投入就跟在休闲娱乐上的投入一样,工作是很自然的事——大部分人并不抗拒工作。即使没有外界的压力和处罚的威胁,他们一样会努力工作以期达到目的。人们愿意为集体的目标而努力,在工作上会尽最大的努力,以发挥创造力和才智,并希望在工作上获得认同感。在适当的条件下,人们不仅愿意接受工作上的责任,并会寻求更大的责任。

持X理论的管理者会趋向于设定严格的规章制度,以减低员工对工作的消极性。

持Y理论的管理者主张用人性激发的管理,使个人目标和组织目标一致,会趋向于对员工授予更大的权力,让员工有更大的发挥机会,以激发员工对工作的积极性。

Y理论的困境

看来很多设计公司是X理论的忠实信徒。其实也有很大可能,开始的时候并不是,在实施的过程中,公司升级监控,员工研究“摸鱼”,一路军备竞赛,就到了刑侦的水平。

这就是X理论的困境:博弈双方在将监控与反监控的手段上不停升级,就像军备竞赛一样,推到极高的水平。最终,双方都在非生产性的工作上消耗大量精力。

X理论还有一个自身悖论:雇人来监控员工,那就还需要雇人来监控监控员工的人……

如果公司不相信员工,那公司最后剩下的都会是不值得信任的员工。

设计公司终归来讲,还是属于智力劳动,Y理论才应该是其基本逻辑。智力型工作,本质上监控不出来,只能让员工发挥自己的主动性才是最高效的。

为什么设计院不用Y理论呢?

因为Y理论强调信任,但必须要有验证手段,信任才可能引导良性互动。我们之前一直提到过,设计公司有个最好的验证员工效率的指标:产工比。

产工比=员工产值/员工人力成本

这个参数表达了员工为公司创造(当前)产值的效率。

而大多数设计院的概念是,员工的人力成本来自于项目收入(产值)的某个比例。对应到前面的产工比公式,你就会发现,每个项目的产工比都是一样的,产工比其实就是提成比例。计算产工比失去了意义,所以设计公司也无从判断员工的效率——至少无法量化员工效率。

这种方式还有一个问题,产值是按照面积计算的,里面没有时间因素,所以人员成本也是按照面积计算的,同样没有时间因素。

什么意思?

设计师的时间成本为零!

凡是免费的或是“一次付费随便用”东西,都会被滥用。为了具体,可以脑补您自己在酒店吃早餐的场景。

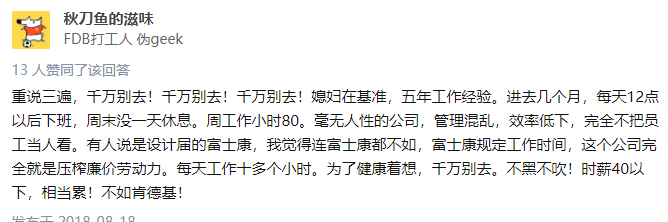

很多设计公司的管理者都希望员工不停加班。“如果没有看到员工加班,心里就会感觉没底。”——这可是某位管理者跟我交流时的原话。

一方面希望员工提高效率,做法却是希望员工效率归零。结果果然就留下了效率几乎为零的员工。

在知乎上介绍“摸鱼秘籍”的设计师,就是典型的没有时间价值的员工。再说句扎心的话,作为设计公司管理者的您,推开你自己小隔间的门,看看外面乌央乌央半层楼的设计师,几乎都是这样的员工。

我很清楚,我们建筑师社群里面的交流,我天天看,最多的就两个话题:

1,这行太TM卷了。

2, 如何摸鱼。

摸鱼固然不是正道,但我绝对理解,在默认“设计院不加班就会死”的条件下,不摸鱼没法活啊。理由可以很直白:

没有设计师是父母双亡不婚不育的孤儿。

如果管理者不认为员工的时间有价值,那公司就只能留下压根没有时间价值的员工。

有没可能改变这种相互伤害的局面?

有。

起点就是:

珍惜员工的时间价值。

我们再来看产工比公式:

产工比=产值/人力成本

如果员工的时间有价值,那么:

人力成本=员工投入项目的时间*时薪

不管目前采用什么样的薪酬机制,但至少在核算人力成本的时候,先用这种逻辑来做思维实验。

这样,每个设计师的产工比就会有所区别了。

如果有了这样的验证方法,就无须一直监控升级。员工您的工时自己填报,管理层只负责核算产工比。

监控的逻辑是, “我不信任你,我让人(设备)来盯着你,你做了什么我都知道。”

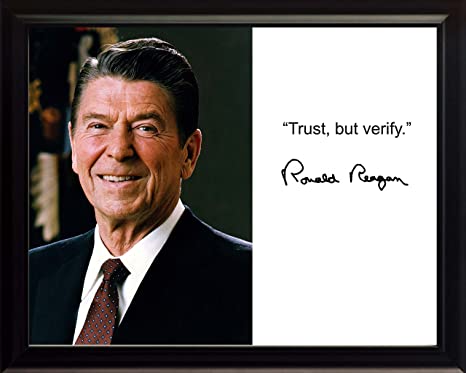

填报的逻辑是,“我信任你的工时都是真的,但我会用数据来进行验证。”

在记录了数据的前提下,持续说谎,一定会暴露。

“如果员工成本就是来自于刷工时,那会不会缺乏更进一步的动力呢?” 很多管理者问过我这个问题。

其实,让员工知道自己的时间有价值,就已经解决很大问题了,至少,能够让公司里面渐渐留下有时间价值的员工。

再增加进步动力的方法也很简单,就是升值加薪啊。

“升职加薪”不是四个字的简单堆砌,而是说升值就加薪,要加薪的前提条件是升职。规定清楚了职级和对应的薪酬,那就是给员工规划了上升通道。

例如阿里的职级体系,知道职级,就知道对应的薪酬。

在认可了员工的时间价值的基础上,制定相关的规则,就会避免相互伤害的死亡螺旋。劳资双方在更高效的层面上博弈,引导出双方的“善”。

过去20年有效的方式,很可能没机会再用20年,社会经济条件已经发生了深刻的变化,新进入职场的设计师也有了很大的不同。

但愿最近的事情,能引起管理者的思考和警醒。

“摸鱼”对“压榨”,何苦呢?

也许,Time-cost 值得了解一下。